|

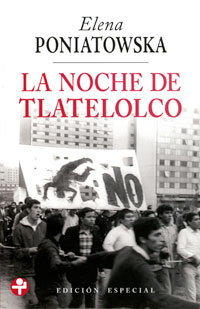

Fotos tomadas del libro La

noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, Ediciones Era (edición especial

2012)

1968 marcó a los estudiantes

de México y a sus padres y a la sociedad más cercana a la juventud. Un mes

antes de la masacre del 2 de octubre, Guillermo Haro sonreía mientras

atravesaba el estacionamiento frente a la Facultad de Ciencias, en el

bellísimo campus de Ciudad Universitaria al oír la voz de un muchacho gritar

a través de un amplificador: “UNAM, territorio libre de América.” LaUNAM era

no sólo el corazón de nuestra ciudad, también resultó ser su barómetro; allí,

en sus edificios hervían los ideales (o como diría Octavio Paz, los sesos).

Para un país pobre como el nuestro, ingresar a alguna de las facultades de laUNAM era

y es la posibilidad de un futuro, una garantía de vida, lo mismo el Poli, en

el norte de la ciudad, que también vivió el movimiento y la muerte. En

la UNAM, en 1968, había 95 mil 588 estudiantes.

A partir del 22 de julio de

1968, el movimiento se levantó hasta convertirse en una ola alta y poderosa

que los mexicanos miraban expectantes. Cada manifestación se hacía más

numerosa; los padres de familia, los amigos, los vecinos acompañaban a los

muchachos, el Paseo de la Reforma se cubría de simpatizantes felices y

emocionados que se preguntaban “hasta dónde vamos a llegar.” “¡Únete pueblo!”

Los que permanecían de pie en la acera se unían a algún contingente y se

echaban a andar. Una viejita que aplaudía exclamó: “Quiero dejarle un México

mejor a mis nietos.” ¡Qué fiesta capaz de contagiar al más timorato! El ceño

de los políticos se fruncía, sus puestos peligraban, jamás pudieron prever

algo semejante. “¡Únete pueblo agachón!” “¡Sal al balcón, hocicón!” “¡Viva

México!” “¡Viva la Universidad!” “¡Goya… Goya… cachún, cachún ra rá!” “¡Viva

el Movimiento Estudiantil!” Ya no había agachados. El 2 de octubre la ola

reventó, revolcó a muchos y la resaca se llevó a demasiados jóvenes.

Una de las imágenes que resultó

definitiva y se imprimió en la mente de los estudiantes fue el bazukazo en

San Ildefonso, en la puerta del siglo XVIII que resguardaba la

Preparatoria. Los muchachos lo vivieron como una violación. Al día siguiente,

el 30 de julio, el rector Barros Sierra izó la bandera mexicana a media asta

en Ciudad Universitaria. Florencio López Osuna (que habría de sufrir todas

las humillaciones y cuyas fotografías parten el corazón) inquirió indignado:

“¿Por qué tenían que hacerle eso a la puerta?” Parecía referirse a su cuerpo.

Guillermo Haro nunca decía

groserías. “¡Hijos de la chingada!”, lo oí exclamar el 18 de septiembre en la

mañana en que abrió el Excélsior, día en que el ejército tomó

Ciudad Universitaria.

El 2 de octubre de 1968, en la

noche, recogí el primer testimonio. Las maestras María Alicia Martínez

Medrano y Mercedes Olivera regresaron del mitin en Tlatelolco con un shock nervioso.

Aún no se enteraban que habían dejado atrás a la antropóloga Margarita

Nolasco, quién pasó toda la noche aterrada buscando a su hijo. Gritaba piso

por piso, corredor tras corredor, puerta por puerta del edificio Nuevo León:

“Carloooos… Carloooos… Carlooooos… Carlitooos.”

El 3 de octubre, a las siete de

la mañana, después de amamantar a Felipe, nacido cuatro meses antes, fui a la

Plaza de las Tres Culturas cubierta por una especie de neblina. ¿O eran

cenizas? Dos tanques de guerra hacían guardia frente al edificio Chihuahua.

Ni luz, ni agua, sólo vidrios rotos. Vi los zapatos tirados en las zanjas

entre los restos prehispánicos, las puertas de los elevadores perforadas por

ráfagas de ametralladora, las ventanas estrelladas, todos los comercios

cerrados, los aparadores de la tintorería, de la cafetería, de la miscelánea

hechos añicos, la papelería destruida, las hojas rotas, las huellas de sangre

en la escalera y la sangre sin lavar, la sangre encharcada y negra en la

plaza. Los habitantes desvelados, perdidos, hacían cola frente a una llave

del agua. Un soldado esperaba a que otro liberara la caseta del teléfono. Lo

oí decir: “Pónme al niño, no seas mala, quiero oír al niño, quién sabe

cuantos días nos tengan aquí.” Nadie barría los escombros, nadie se movía, la

desgracia era finalmente una foto fija. Entre las piedras descubrí una corcholata:

“Amo el amor.”

En el jardín de Santiago

Tlatelolco todas las flores pisoteadas daban lástima.

Desde ese momento empecé a

recoger testimonios. Primero el de María Alicia; el de Margarita Nolasco, que

recuperó a su hijo; el de Mercedes Olivera. Las tres buscaron a otros

testigos y luego conseguí el de muchos más que venían a la casa traídos por

María Fernanda Campa, la Chata, mujer de Raúl Álvarez Garín.

En la noche, solía llamarme

Celia, la madre del Búho: “En el periódico salió una foto tomada

en la cárcel y estoy segura de que uno de ellos era mi hijo, mi hijo golpeado

bajando una escalera de la Crujía H de Lecumberri. No traía

anteojos y para él son de vida o muerte. ¿Cómo podemos hacerle?”

Diez días después de la

masacre, el 12 de octubre, fecha de la inauguración de las Olimpiadas, el

editorialista José Alvarado publicó en Siempre!:

“Había belleza y luz en las

almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y

verdad: la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un

país libre de la miseria y del engaño.

Y ahora son fisiologías

interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.

Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de

todos ellos.

Abrazar a Felipe, mi niño casi

recién nacido, contrarrestaba el horror de la muerte y las desapariciones,

los relatos de cárcel, la angustia de los padres de familia. A cada regreso

me precipitaba sobre él para sacarlo de su cuna y apretarlo, mecerlo, troquelarlo

como una medalla sobre mi pecho: “¿Qué traes con ese niño?” –decía Guillermo,

pero él también lo sacaba de la cuna y lo miraba de cerca.

Guillermo Haro había hecho

amistad con el doctor Eli de Gortari a través de la colección de libros

Problemas Científicos y Filosóficos que ambos dirigían. Eli de Gortari cayó

preso al lado de otros maestros que apoyaban a los estudiantes. Guillermo ya

conocía Lecumberri, porque en 1959, como miembro del Colegio Nacional,

recogió en la crujía H el retrato de Alfonso Reyes pintado por

Siqueiros, encarcelado por orden de López Mateos. También conocía yo

Lecumberri desde 1959. El único problema era dejar a salvo a Felipe, porque a

los bebés las “monas” o celadoras los maltratan al desvestirlos para ver si

no llevan droga en su pañal. Decidimos encargarlo unas dos, tres o cuatro

horas al cuidado de Yolanda Haro, esposa de Ignacio, hermano menor de

Guillermo.

De joven, Guillermo había

repartido la revista Combate, que dirigía Narciso Bassols con

José Revueltas, su gran amigo, aunque ya se veían poco. Al ir a ver a Eli de

Gortari, pasamos a visitarlo al Polígono. Guillermo viajó al observatorio de

Biurakan en Armenia y seguí yendo sola a Lecumberri con cierta regularidad.

Siempre me apuntaba en la lista de Gilberto Guevara Niebla, porque su familia

en Sinaloa no podía visitarlo. Cada preso tenía derecho a cinco “visitas” y

la boleta del líder tenía libres el 3, el 4, el 5. Cuando Gilberto hizo

huelga de hambre a partir del 10 de diciembre de 1970, su piel se volvió

verde como las cáscaras de limón que iban acumulándose encima de la

mampostería de dos literas en una celda vacía. Lo sentí especialmente

afectado. “¡Libertad presos políticos! ¡Libertad presos políticos!”

El domingo 1 de enero de 1970,

los presos del orden común, como una horda salvaje, entraron con sus tubos,

sus varillas, sus palos de escoba a la Crujía H a golpear y a

saquear a los presos políticos. Ya había salido de la cárcel “la visita”,

pero algunos familiares alcanzaron a oír los gritos. “¡Ahora sí que se los va

a llevar la chingada a estos intelectuales!” Robaron sus máquinas de

escribir, sus libros, sus archivos, sus colchonetas, sus almohadas, su jabón

y su cepillo de dientes, sábanas y cobijas, se llevaron sus sartenes y

parrillas, rompieron radios, relojes, sillas y mesas difíciles de conseguir

(porque en la cárcel todo es imposible y todo gira en torno al dinero) y los

agredieron físicamente durante más de cuarenta minutos con la anuencia de los

carceleros. El pobre patrimonio de cada preso fue reducido a la nada en un

cuarto de hora. En la Crujía C, donde estaba la mayoría de los 115

presos políticos, en la M, en la N, la destrucción fue total. “¡A

acabar con los libros de los intelectuales de la M!” Quemaron los

escasos volúmenes de José Revueltas, Eli de Gortari, Heberto Castillo,

Armando Castillejos. Según testigos, el subdirector del penal, Bernardo

Palacios Reyes, abrió la Crujía de los drogadictos, la F, los azuzó para

que fueran a asaltar a los “políticos”. Recuerdo la indignación de don

Antonio Karam, quien habría de publicar un reportaje de denuncia en su

revista La Garrapata.

Al principio, Raúl Álvarez

Garín llamaba a sus compañeros: “Vengan a hablar con Elena” y nos

acomodábamos en su celda. Unos permanecían de pie, me ofrecían la litera:

“Siéntate, siéntate tú.” Pablo Gómez preparaba el desayuno e invitaba a todos

a probar sus “pinchemil huevos”. A las cuatro de la tarde, la salida era

muchísimo más fácil que la entrada a Lecumberri. Tres o cuatro veces fui con

Montserrat Gispert, que todos llamábamos “Betty”, por Betty Boop. Nunca le vi

a mi compañera ningún parecido con Betty Boop, pero la quise porque su

sonrisa daba valor. Y su acento español. Las españolas son bien valientes.

Nos formábamos en una larga fila frente a la gran puerta de hierro. “Tienes que

cambiarte de nombre” –pidió. Ella lo escogía y me lo hacía repetir pero a

media fila inquiría nerviosa en voz alta: “Oye, Betty, ¿cómo dijiste que me

llamaba?”

Al regresar a la casa

reconstruía yo lo que me habían dicho los estudiantes al lado de Felipe

dormido. Le decía: “Dentro de veinte años a ti te irá mejor, a ti nunca te va

a pasar eso.”

A través de los abogados Carmen

Merino y Carlos Fernández del Real, los presos me hacían llegar mensajes,

inquietudes, la petición de un libro. A través de los abogados también le

envié a Luis González de Alba la fotografía de Pedro Meyer para la portada de

su novela Los días y los años. El muchacho parado encima del

toldo del automóvil arengando a la gente se parecía a él.

II

¿Por qué tenían que hacerle eso

a los estudiantes? ¿Por qué vejarlos? ¿Por qué desnudarlos? ¿Por qué encarcelarlos?

¿Por qué deshacerles la vida? ¿Por qué ponerle al joven agrónomo Luis Tomás

Cervantes Cabeza de Vaca una pistola en la sien? ¿A título de qué o de quién

lo torturaron? ¿Quiénes se han repuesto de sus años de cárcel?

Alguna vez Álvaro Mutis me dijo

que nadie ni nada podía devolverle sus horas de vida en la cárcel. Me contó

que ahí adentro conoció el México verdadero. Los presos anhelan el mundo

exterior, buscan noticias de él: “¿No ve usted que los presos tenemos una

generosa cuota de tiempo disponible y con ella una urgencia terrible de

verificar la existencia de ese mundo exterior, de “esa gente de afuera?”

Cabeza de Vaca nunca vio su encarcelamiento como una desgracia, siempre

estuvo dispuesto a sacar lo mejor de sus días. Heberto Castillo leía de día y

de noche. Qué asombroso que él, entre los muchachos del ʼ68 y los luchadores

maduros como Armando Castillejos, se mantuviera optimista y sonriera al abrir

la puerta de su celda: “Pásale por favor, qué gusto que hayas venido.” El que

más me conmovió fue Manuel Marcué Pardinas, director de Problemas

Agrícolas e Industriales y de la revista Política,

porque se sobreponía a sus ataques de epilepsia. Nunca se quejó; mientras que

otros caían en el “carcelazo”, él le daba vueltas a paso redoblado al Polígono

hasta que el cansancio lo llevara a tirarse en su litera. Álvaro Mutis alguna

vez me escribió en una de sus cartas: “El carcelazo es un terrible estado de

ánimo. Es cuando se le cae a uno encima la Cárcel con todos sus muros, rejas,

presos y miserias. Es como cuando se hunde uno en el agua y busca desesperado

salir a la superficie para respirar, todos los sentidos, todas las fuerzas se

concentran en eso tan ilusorio y que se hace cada día más imposible y

extraño… ¡salir!”

Visitar a los estudiantes en la

cárcel preventiva fue una lección. También fue una inversión de vida y de

tiempo. La Chata María Fernanda Campa recuerda: “Pasé mi

juventud en ir y venir de la cárcel de Lecumberri a la de Santa Marta

Acatitla. En Lecumberri veía a Raúl (Álvarez Garín), en Santa Marta Acatitla

a mi papá (Valentín Campa).”

Manuela Garín de Álvarez, madre

de Raúl, jamás imaginó que su hijo pudiera caer preso. Sabía que Raúl

pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, porque así era él, aguerrido y

defensor de las causas justas. Su espíritu de pelea se manifestó desde que

era niño. Tania, su hermana, era más dócil, obedecía, pero Raúl quería una

explicación para cada una de las órdenes que le daban sus padres. Manuela,

matemática, intentaba domar su rebeldía. Sin embargo, de ahí a convertirse en

un preso había un largo trecho que Raúl cruzó en unos segundos.

El 2 de octubre a Manuela la

llamó su marido, también Raúl: “No salgas porque esto está horrible. El

ejército tomó la plaza.” Esa misma noche, su hijo Raúl desapareció y a partir

de ese momento Manuela fue con Raúl padre a ver al procurador, que no los

recibió. Entonces, el matrimonio Álvarez Garín sacó desplegados durante más

de un mes en El Día: “Han pasado cinco días y no sabemos nada de

nuestro hijo Raúl Álvarez Garín.” Manuela recogía todos los rumores: que a

los muchachos los han visto en Santa Marta Acatitla, que están en el Campo

Militar No. 1, que se los han llevado fuera de la ciudad, que a X lo

mataron, que Z pudo huir, que los padres de Y se

encerraron en su terror y no le abren a nadie.

Cuando Manuela por fin logró verlo

en su celda en Lecumberri, no hubo lágrimas ni lamentaciones. Raúl, muy

serio, la saludó con una frase que cuarenta años después no olvida: “Mamá,

hay muchos muchachos que no tienen quién los defienda, hay que buscarles un

abogado.” También le advirtió: “Mamá, por favor, no vayas a traer nada que

esté prohibido para no tener que pedirles nunca nada a estos carceleros.” Su

insistencia rayaba en la angustia: “Nunca les vayas a pedir nada a ellos ni a

los del gobierno.” Raúl Álvarez aprendió de Manuela que “si uno está haciendo

lo que le dicta su conciencia ¿por qué tienes que agachar la cabeza delante

de un tipo que se porta de una manera injusta y canalla?”

“Tráeme una cazuela grande para

cocinar para varios”, fue lo único que Raúl sí pidió, y Manuela tuvo que

sacar el permiso en la dirección del Penal y le dijo al militar que lo

autorizó: “A usted le consta que la cárcel de estos muchachos es una

injusticia.”

En el ʼ68 los muchachos creían

en sus líderes, se identificaban con ellos. Todos eran compañeros, camaradas,

pero Raúl era su líder. “Hay que saber ser líder, usar ese poder como

herramienta, no como arma”, dice Manuelita.

La lucha de los jóvenes no fue

improvisada, no nació de un día para otro, explica la Chata Campa:

“Cuando llegó el ʼ68, veníamos de un movimiento estudiantil triunfante, cada

vez mejor organizado, cada vez más fuerte. Se logró una capacidad de lucha

que, hoy en día, la gente mayor, digamos los viejos o los no tan jóvenes,

califican de excepcional.”

Ahora muchos dicen que

anduvieron en el ʼ68 y lo repiten como si esa fuera su tarjeta de identidad.

Muchos también aclaran: “A mí me pasó algo mucho peor de lo que usted cuenta

en su libro. ¿Por qué no me entrevistó?”

Entrevistar a los jóvenes que

estaban en libertad resultó difícil. “Yo le cuento pero no vaya a poner mi

nombre.” Nadie quería hablar. Tenían miedo de regresar al Campo Militar No.

1, miedo a la persecución, miedo al ejército y a la policía, miedo a volver a

vivir la noche de Tlatelolco.

El 2 de octubre –continúa la

Chata– no fue un día, una noche, unas horas. El 2 de octubre se

extendió más allá de lo imaginable. Los presos políticos lo saben muy bien,

su sed de justicia los llevó a permanecer varios años en la cárcel, después

en el exilio, algunos prefirieron morir como Leobardo el Cuec,

quien se suicidó al salir de Lecumberri.

Sin duda alguna, fue una lucha con un costo

altísimo. Quienes murieron esa noche jamás regresarán y tenemos una deuda muy

grande con ellos porque los de esa generación tienen su palomita. Se

iniciaron en la discusión política nacional con una inmensa desventaja y a la

larga resultaron vencedores. El 2 de octubre y las marchas, hace cuarenta y

tres años, sirven para darle calor a todas las luchas actuales, las que nadie

pela.

María Fernanda Campa es la

primera doctora en geología de la UNAM. No lo presume. Su trayectoria

envidiable está a la luz de todos. Tampoco presume su capacidad de lucha, su

formación política, su denuncia de la corrupción de Pemex, año tras año, el

horror que le produce la forma en que se ha explotado nuestro patrimonio.

Ningún dirigente de Pemex se salva, nuestro petróleo ha sido el botín de

políticos que han traicionado a México. La Chata, ingeniera, sabe

más que muchos teóricos pero jamás habla en forma altanera o despectiva.

Manuela Álvarez Garín está orgullosa de haber sido su suegra, aunque la

palabra suegra difícilmente puede aplicársele a ella porque es más cálida que

un rayo de sol a mediodía. Manuela considera a la Chata una

hija esclarecida y patriota por más que la palabra “patriota” pueda haberse

desgastado, pero en estas dos mujeres decir patriota es tomar a México en

brazos y acunarlo como a un hijo.

Personalmente, no tenía (ni

tengo) ninguna formación política. Si acaso, diez años antes del ʼ68 visité

en Lecumberri a los ferrocarrileros presos: el carpintero Alberto Lumbreras,

Dionisio Encinas, Demetrio Vallejo, siempre en una celda de castigo, Miguel

Arroche Parra, Filomeno Mata ya muy grande y un primo de Esther Zuno de

Echeverría, cuyo esposo sería presidente de la República. El grabador Alberto

Beltrán me hizo conocer el México de las barriadas, los comedores populares

en los que la atracción es la sopa de médula y el vals “Sobre las olas” del

cilindrero de la esquina. Entrar al otro México fue un aprendizaje lento y

profundo; descubrí otras formas vitales, “otro modo de ser humano y libre”,

como diría Rosario Castellanos; acorté distancias y supe cuántas sorpresas se

dan en la relación con seres humanos inesperados. Espero no haberles fallado

aunque sé que muchas veces me he fallado a mí misma.

Manuela Álvarez Garín es una

mujer bella y fuerte que a sus noventa y ocho sonríe con facilidad. “¿Estás

bien?” “¿Tienes para tu transporte?” (Abre su bolsa). “¿Cómo te viniste?” La

Madre-Coraje de Brecht se queda corta. “Cuídate mucho.” Se da cuenta de que

yo soy de las incautas que creen que todo el mundo es bueno, todos lo quieren

a uno, todo es fácil y todo va a salir bien. Mientras que en la cárcel los

presos políticos cargan el día, yo lo atravieso. ¿Ya se hizo de noche? Ni

cuenta me di; Manuela, sí. Tampoco sabía yo del egoísmo y la indiferencia de

las “autoridades”, el “Señor Misterio” como llaman los presos más pobres al

Ministerio Público, ni imaginaba el peligro o el miedo. Manuela sí, porque

Manuela viene de regreso de todos los peligros al igual que la Chata,

su nuera, cuyo padre, Valentín Campa, pasó más tiempo en la cárcel que en

libertad, igual que José Revueltas.

Cuando Raúl salió exilado a

Perú después de dos años y ocho meses de cárcel, el juez le dijo a Manuela:

–La felicito señora porque su

hijo es una persona íntegra, correcta.

–Sí, porque su lucha es justa y

no tenemos por qué agachar la cabeza. ¿Qué será de nosotros los mexicanos que

tenemos esa vieja costumbre de agacharnos? ¿Por qué ante una injusticia

preferimos callarnos? He visto a tantos alejarse del lugar de un accidente,

que un día le pregunté a una señora y me respondió: ¿Qué no sabe que a usted

pueden culparla? ¿Por qué pedirle uno perdón a una gente que te está tratando

injustamente? –inquiría Manuela encendida por la indignación.

III

A pesar del peligro, los

estudiantes de 1968 decidieron alzar la voz. Monsiváis señala que en ese año

comenzó la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

“Durante años no nos

permitieron movilizarnos al Zócalo. Era un ambiente de represión canija, incluso

había más y más presos y luego pasamos a la guerra sucia con

los desaparecidos y con las guerrillas de los muchachos desesperados. Fueron

años difíciles en los que empezamos en condiciones muy desfavorables a luchar

por la verdad y la justicia de lo que había sucedido el 2 de octubre”,

recuerda la Chata.

La Chata también recuerda que el

Palacio Negro de Lecumberri no se parecía en nada a Santa Marta Acatitla,

copiada de las cárceles estadunidenses en las que esperaron su libertad

Valentín Campa y Demetrio Vallejo. En Lecumberri cada Crujía tenía un mayor,

un preso con autoridad (Álvaro Mutis, por ejemplo, fue mayor), e incluso en

la cárcel los jóvenes hicieron valer sus derechos. “Somos presos políticos,

no delincuentes.” Durante dos años y ocho meses no dejaron de luchar por

mejorar las condiciones de vida de los presos y por responder a sus

necesidades.

Dos churreros cayeron en

Lecumberri, porque el 2 de octubre a las 5 de la tarde, al ver a una multitud

frente al edificio Chihuahua, pensaron que podrían vender todos sus churros.

Una vez encerrados, como no sabían leer y escribir, firmaron con una X cuanto

papel les pusieron en frente. Los estudiantes preguntaban: “¿Y tú, por qué

estás aquí?” Así sacaron en libertad a varios inocentes.

Lecumberri resguarda sus

consignas, los “carcelazos” que seguramente experimentaron, su espíritu

libertario, su capacidad de combate que afloró hasta el último día de su

injusta condena.

De la masacre del 2 de octubre

queda un recuerdo amargo. ¡Qué poca cosa, qué inferior se habrá sentido el

presidente de México ante la voz de los estudiantes para acallarla con las

armas! Los jóvenes no tenían más armas que su juventud. (Revueltas siempre

fue joven.) Sólo a balazos aniquiló Díaz Ordaz las peticiones que no podía

atender. ¡Cómo habrán herido las consignas del CNH al gobierno que

les respondió con ráfagas de plomo!

Castigaron a los muchachos,

pero ¿quién castigó a Díaz Ordaz? Raúl Álvarez Garín y su inseparable Félix

Lucio Hernández Gamundi, Daniel Molina y muchos otros, Javier el

Güero, lo enjuiciaron y consiguieron que a Luis Echeverría, entonces

secretario de Gobernación, le dieran su casa como cárcel. Al arresto

domiciliario en San Jerónimo acudieron Rosario Ibarra de Piedra y Jesusa

Rodríguez, que aventaron cubetazos de pintura roja en contra de su puerta de

madera. Seguramente muchas madres, como Manuela, están más tranquilas porque

la masacre no es una hoja arrancada de la historia del país: “Lo que va a

quedarse para siempre en la historia es que el 2 de octubre fue un genocidio.

Si Luis Echeverría cometió un genocidio, debe responder por ese genocidio; lo

mismo que los demás”, dice Manuela con esa seguridad que la agiganta y la

hace admirable.

La Chata recuerda que antes del 2

de octubre los estudiantes vivían embriagados por el gusto de hacerse ver y

escuchar: “Se confiscaron todos los camiones del Politécnico. Entraban miles

de pesos en los botes de Mobil Oil en los que recogíamos el dinero que nos

daban en la calle. Además de la boteada, estábamos organizados y muchos

hacíamos happenings en las esquinas de la calle, en los

mercados. Repartíamos volantes que imprimíamos toda la noche en Ciudad

Universitaria o en el Poli, nos reuníamos durante horas a concertar las

próximas acciones decididas por el Consejo Nacional de Huelga.”

Ciudad de México, que siempre

tiene olvidados a sus jóvenes y los llama haraganes, buenos para nada,

revoltosos, mitoteros, fue tomada por los estudiantes. “Tomar la calle”, ¡qué

grito de alegría! Los poderosos ignoraron su capacidad de convocatoria. Los

muchachos pedían que las autoridades del país escucharan sus peticiones y

entablaran un diálogo, querían “hacer patria”.

1968 es significativo porque en

el mundo entero hubo manifestaciones a favor de la defensa de los derechos

humanos, en contra de la opresión, y en Francia, en Japón, en Checoslovaquia,

los jóvenes se levantaron para decir que no aceptaban el mundo que les habían

heredado sus padres y que no seguirían las reglas del pasado, no irían a

Vietnam, exigían paz y amor, flores amarillas y cabellos largos, la “V” de la

victoria y las canciones de Joan Baez en contra de la condena de Sacco y

Vanzetti. Para los estudiantes mexicanos, el ’68 fue mucho más lejos que

cualquier consigna. Quienes estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas

recuerdan el 2 de octubre como un parteaguas. “Esto lo veíamos en la

televisión, jamás creímos que nos sucedería a nosotros.” Nunca imaginaron que

sus compañeros morirían en la Plaza de las Tres Culturas ni que el Ejército

Mexicano los vejaría, los desnudaría, les cortaría el pelo a bayonetazos.

Para desgracia del país, las

autoridades son expertas en esconder la verdad, en cambiar las cifras a su

favor, hacer trampa, mentir, y nunca sabremos cuántos murieron. Algunos

jóvenes quisieron ponerse en los zapatos de los soldados y alegar que ellos

sólo obedecían órdenes, para eso los entrenan, pero ¿quién se puso en los

zapatos de los muertos? ¿Quiénes eran los dueños de los zapatos que quedaron

tirados en la plaza, los de mujer, los de hombre, los de niño? ¿Quién podría

tomar el lugar de los familiares angustiados por saber de sus hijos, esposos,

hermanos? Le arrebataron la vida a muchos. “Los jóvenes pagaron con sangre su

sed de justicia, pero ¿por qué tiene que ser tan cara si protestar y

denunciar es un derecho de toda la humanidad?”, alega Manuela Garín.

El 2 de octubre hubo muerte,

miedo, injusticia, pero también conciencia y lealtad. A pesar del peligro,

los habitantes del edificio Chihuahua en Tlatelolco se solidarizaron con los

muchachos y los escondieron o los sacaron de sus departamentos al amanecer

después de haberlos cuidado toda la noche.

¿Dónde quedó la paloma de la

paz? La imagen de México ensangrentada llegó hasta Nueva Delhi y allá la vio

Octavio Paz, quien escribió mientras renunciaba a ser nuestro embajador:

Ante la indignación del mundo entero, los jóvenes

fueron asesinados. En muchos países del mundo hubo movimientos estudiantiles,

el único que terminó con una masacre fue el mexicano.

¿Cómo podía ser moderno y justo

y ejemplar el país (que GDO quería presentar al extranjero el 12 de

octubre, día de la inauguración de las Olimpiadas) si acribilló a sus

estudiantes?

IV

Cuarenta y cuatro años más

tarde, el 11 de Mayo de 2012 surgió un movimiento que tomó por sorpresa a

nuestro país con su espontaneidad y su frescura: #YoSoy132, y Ciudad de México

sacudió sus telarañas y su desesperación y todos respiramos mejor. Nació “una

pequeña República estudiantil”, como lo dice Carlos Acuña.

Durante esos cuarenta y cuatro

años, ¿qué había pasado en el país? Después de Gustavo Díaz Ordaz, Luis

Echeverría impuso a López Portillo; éste impuso a De la Madrid, quien a su

vez impuso a Salinas de Gortari por encima del verdadero ganador, Cuáuhtemoc

Cárdenas. Seis años más tarde, su candidato, Luis Donaldo Colosio, fue

asesinado en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, y

este crimen propició el asenso al poder de Ernesto Zedillo, quien a su vez le

entregó la banda presidencial a Vicente Fox, del PAN (partido de

oposición), que defraudó a los mexicanos como habría de hacerlo su sucesor,

Felipe Calderón. (Una joven estudiante del #YoSoy132 refutó a la candidata

delPAN, Josefina Vázquez Mota, y le dijo que cuando ella hablaba de

estabilidad económica tenía que recordar que “vivimos en un país con 52

millones de pobres y 7 millones de nuevos pobres en este sexenio: 11 millones

en pobreza extrema”.)

Durante estos cuarenta y cuatro

años surgió una ciudadanía nueva, alerta, crítica y desencantada, cuyo punto

de referencia era la masacre del 2 de octubre de 1968. Varios jóvenes se

convirtieron en guerrilleros, varios maestros rurales inconformes canjearon

la pluma por el fusil y se refugiaron con sus seguidores en la sierra de

Guerrero. (Habría que recordar la mejor novela de Carlos Montemayor, Guerra

en el paraíso.) El gobierno persiguió a los contestatarios y conocieron

la tortura. A doña Rosario Ibarra de Piedra le “desaparecieron” a su hijo

Jesús e inició el movimiento Eureka con otras madres que gritaban: “Vivos se

los llevaron, vivos los queremos.” Los desaparecidos mexicanos eran aún más

invisibles que los argentinos, porque México había sido el refugio de todos

los perseguidos políticos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala;

¿cómo podía entonces encerrar a sus opositores? El gobierno negaba que hubiera

tortura, “separos” y cárceles clandestinas.

La censura acalló no sólo la

masacre del 2 de octubre, sino la responsabilidad de ingenieros y arquitectos

cuyos edificios gubernamentales, hospitales y maternidades fueron los

primeros en desmoronarse a la hora del terremoto de 1985, así como el

estallido de gas de San Juanico que provocó la muerte de seiscientas personas

y hospitalizó a más de 2 mil 500 entre niños, mujeres y ancianos. Las

denuncias se silenciaron con la advertencia de la vuelta a la normalidad:

“Está usted denigrando la imagen de México”, fue la forma de silenciar

cualquier protesta, cualquier aclaración.

Sólo hasta el advenimiento de

Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno comenzó a hablarse en público del 2

de octubre de 1968, porque el regente mandó izar la bandera del Zócalo a

media asta. Antes, en la Secretaría de Educación Pública, a Mariana Yampolsky,

directora de Publicaciones, le llamaron la atención porque hicimos juntas un

libro en el que aparecía el asesinato de los estudiantes el 2 de octubre en

la Plaza de las Tres Culturas.

El 1 de enero de 1994 se

levantaron en armas los nuevos zapatistas al lado de su portavoz, el subcomandante

Marcos, quien desde el fondo de la selva chiapaneca escribió uno de los

textos más bellos que puedan leerse en México: “De qué nos van a perdonar.”

La guerra contra el tráfico de

drogas puede resumirse en los encabezados de los periódicos: “Cadáver colgado

de un puente en Monterrey”, “Adolescente muere por tiroteo en Iztapalapa”,

“Tiran en carretera restos humanos dentro de bolsas”, “72 indocumentados

muertos en Tamaulipas”, “las decapitaciones se dispararon a partir de 2006

por la guerra entre cárteles”; “Tres cuerpos arrojados a una barranca”, “La

guerra contra el narcotráfico ya llega a 831 municipios”, “Ejecutado delante

de sus hijos”, “Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo”, “Veinte

balaceras en Nuevo León y Tamaulipas”, “Enfrentamientos en Saltillo dejan un

saldo de 4 muertos”, “Narcomantas aparecen en hora pico en Nuevo León”, “La

guerra contra el narcotráfico suma 60 mil 420 muertos”; cadáveres mutilados,

la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, la boca tapada con cinta

adhesiva, tiros en la nuca, tiros en las sienes, descabezados, ultrajados;

María de la Luz Dávila, la madre de los dos estudiantes de dieciséis y

diecisiete años asesinados en Juárez que se levantó a decirle a Calderón que

no era bienvenido en Chihuahua el 12 de febrero de 2010; Marisela Escobedo,

otra madre asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el 17 de

diciembre de 2010, cuando pedía la condena del asesino de su hija, ese es el

saldo de la guerra de Calderón en contra del narcotráfico.

Según la revista Time,

los cárteles se llevan de 30 a 40 billones de dólares al mes. También de los

depósitos de Pemex, los cárteles han desviado a su favor más de un billón de

dólares. Y no se diga nada de los dólares de los migrantes secuestrados.

“Nadie puede competir contra el

dinero”.

Cuando ya llevábamos en el país

más de 60 mil muertos por esta guerra y más de 80 periodistas asesinados en

una década (México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, según

Human Rights Watch y Amnisty International), cuando más de cuatrocientas

mujeres habían sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, surgió el

movimiento #YoSoy132, que cambió las reglas del juego. Levantó su voz en

contra de un régimen de mentira y traición, y sus porras limpiaron la

atmósfera cargada de sangre. Gracias a ellos, México volvió a recuperar una

facultad que ha hecho una falta enorme: la indignación.

Ya en 2006, el candidato de la

izquierda Andrés Manuel López Obrador quedó a un 0.56% de ganar las

elecciones, y muchos vivieron en el Zócalo durante cincuenta días en tiendas

de campaña; Jesusa Rodríguez, la notable actriz y animadora del plantón, nos

hizo leer a Thoreau, quien lanzó a la vida pública la orden de desobediencia

civil, así como Jesusa habría de lanzar la de la Resistencia Creativa.

Conocía yo Walden, la vida en los bosques pero no La

desobediencia civil, un texto esencial para la resistencia pacífica de

movimientos como #YoSoy132, que se inició con el rechazo al candidato

del PRI, Enrique Peña Nieto, quien pretendió imponer sus guaruras y su

modo de hacer política en la Universidad Iberoamericana, una universidad de

niños “hijos de papá” y “niñas bien” privilegiados.

El pago a Televisa de 346.3

millones de pesos para fabricar su imagen, como le consta a The

Guardian,precedió la visita de Peña Nieto a la Ibero, pero lo que más

llamó la atención pública es que los estudiantes le reclamaran al candidato

del PRI lo sucedido en mayo de 2006 a los vendedores de flores en

Atenco, estado de México, que protestaban con machetes, palos y piedras

contra la toma de un terreno en que se construiría un nuevo aeropuerto. Ese

día la policía violó a veintiséis mujeres, entre otras a unas reporteras

españolas que declararon que en ningún país podría darse un trato tan cruel y

degradante como se les dio a los habitantes de Atenco al detenerlos en forma

vil y arbitraria, y allanar sus moradas pisoteando los derechos de niños y

ancianos.

Un poco antes de morir Carlos

Fuentes declaró: “No quiero ni pensar en lo que puede pasarle al país si gana

Peña Nieto”, cuando el candidato priísta no pudo dar ni tres títulos de

libros leídos a lo largo de su vida en la Feria del Libro de Guadalajara

2011. Tampoco logró responderle a El País cuánto costaba el

kilo de tortilla, cuánto un boleto del Metro y cuál era el salario mínimo en

México.

El boleto del Metro cuesta 3

pesos; el kilo de tortilla 12 pesos, el salario mínimo es de 59 pesos

diarios. Esos datos me los dio Andrés Manuel López Obrador, que sí sabe.

“Gallito mata copete”,

“Presidente, presidente!” “¡Yo amo a México y no quiero al copetón, yo lo que

quiero es a López Obrador!” “Peña entiende, el pueblo no te quiere.” “Si hay

imposición, habrá revolución.” “¡Fuera el IFE!” “No estás solo, no estás

solo”, son las consignas que ahora se escuchan en las marchas de apoyo al

gallo de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Resultan gigantescas al

lado de las del ’68, y se multiplican en todo el país. Asistimos maravillados

a las marchas que hoy como ayer terminan en el Zócalo y comprobamos que los

jóvenes son muy superiores a sus gobernantes.

“¡Sí se puede! ¡Sí se puede¡

¡Sí se puede!” Sí, pero ¿cuándo? Tengo ochenta años y desde 1968 nunca ha

ganado mi candidato.

Hoy los integrantes de

#YoSoy132 tienen más poder de convocatoria que los muchachos del ’68. A

través de las redes sociales que jamás tuvieron en 1968, los estudiantes hoy

llegan hasta Estados Unidos y Europa, a diferencia de los chavos del ’68 que

imprimían volantes en un mimeógrafo que podía escucharse toda la noche en un

pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Los del

’68 tenían una ventaja: no vivían acosados por la guerra del narcotráfico, no

corrían el riesgo de que los cazaran como conejos a media calle, como ahora

sucede en toda la República; los padres de familia no imaginaban que de la

noche a la mañana los convertirían en víctimas, como en el caso del poeta

Javier Sicilia y tantos otros.

“¡El PRI es el gran

obstáculo para la democracia!” “El PRI saca ventaja de la pobreza y

la ignorancia de la gente y compra votos!” “A través de las dos cadenas de

televisión, el PRI compró el voto de millones.” “¿Quién le puede

creer ahora a Televisa y a TV Azteca?” En este 2012 regresa

el PRI, pero el PAN le hizo en doce años el mismo daño al país

(o peor) que el PRI en setenta.

Ojalá y a nadie se nos olvide

que la lucha es una fiesta y que el futuro es joven, como diría mi admirado

Hermann Bellinghausen…

|

No comments:

Post a Comment