|

José Luis Ortega

La Revolución mexicana, símbolo mítico en sí mismo para cada uno de los que nacimos en este país, se ha visto representada a lo largo de nuestros 115 años de filmografía de las más diversas formas, algunas de ellas nada ortodoxas, como las mostradas por esa vertiente poco escrupulosa que es el cine fantástico mexicano donde, paradójicamente, se deja de lado la lucha real para crear argumentos que en nada se relacionan con la historia, aun cuando algunos caudillos reales se asomen como invitados en algunas escenas.

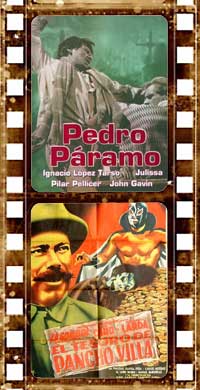

Ejemplo de lo anterior son dos filmes de aventuras protagonizados por La Sombra Vengadora –personaje con obvias evocaciones al subgénero de la lucha libre–, justiciero enmascarado que comparte escenario e ideales con Pancho Villa en el díptico que conforman El tesoro de Pancho Villa y El secreto de Pancho Villa, tercero y cuarto filmes, respectivamente, de la saga que el realizador Rafael Baledón le dedicó al personaje en 1954.Baledón inicia las aventuras de su héroe enmascarado en un contexto contemporáneo al año en que se filmó, enfrentándolo en su debut y secuela a La Mano Negra, mafia al servicio de un sujeto que busca dominar al mundo a partir de una fórmula científica. En cambio, para los filmes que citamos, el justiciero es trasladado al México rural apenas posterior a 1910, justo en el momento en que Villa es un caudillo adorado y temido que admite haber robado millones de pesos a los ricos para repartir entre los desprotegidos. Mientras llega ese momento le ha pedido a Martínez, su compadre, que entierre el tesoro, pero una emboscada acaba con la vida del emisario, por lo que nadie sabe dónde quedó el botín.

Pronto, los asesinos de Martínez buscan a su hija para encontrar pistas que los lleven al tesoro, no sin antes enfrentarse a La Sombra, que siendo amigo de Martínez y del propio Villa, cuidará de la chica y de su hermano menor, el niño Polilla. La anécdota es simple y está realizada con poca fuerza por Baledón, quien al parecer confió demasiado en el empuje del recién inaugurado cine de luchadores –apenas dos años antes, en 1952– para enganchar al público con un personaje limitado de recursos y arrancado de su contexto urbano natural y de la línea temporal y temática que le corresponde: automóviles convertibles, noches de arrabal, público enardecido en la arena y sudor arriba del cuadrilátero.

|

El tesoro de Pancho Villa es una rutinaria película de aventuras donde poco a poco descubrimos que el asesino de Martínez y acosador de sus hijos es una persona cercana a ellos, llevando la trama hacía el típico “adivina quién”. Sin ser demasiado exigente la película se hace entretenida, más por la interacción del jinete enmascarado con Polilla, niño que a momentos resulta más inteligente que el grupo de adultos que lo rodean, convirtiéndose en el principal apoyo de La Sombra. Pero ¿y la Revolución? Parece que se han olvidado de ella, pues a no ser por las constates referencias a “…mi general Villa” y los escasos minutos que éste aparece a cuadro, las historias bien podrían estar ubicadas en cualquier otro tiempo histórico. Eso sí, cuando el general aparece en pantalla, lo hace de manera muy significativa: en determinando momento La Sombra es llevado ante su presencia, confundido como malhechor pero, al estar a solas con Villa y dando la espalda al público, se desenmascara ante el caudillo quien, primero sorprendido y después visiblemente tranquilizado, simplemente reacciona con un “…¿tú?...”, indicando que el hombre bajo la máscara es alguien de su entera confianza y que, incluso, le merece respeto. Finalmente Rafael Baledón consigue legitimar la presencia del paladín de ficción nivelándolo en poder y trascendencia con el prócer, aunque la incursión de Villa no vaya más allá de ser un mero pretexto ornamental en esta cinta y su continuación, El secreto de Pancho Villa.

En los créditos de ésta, el Centauro del Norte encierra el tesoro recuperado en una bóveda secreta que, para poder abrirse, debe reunir las claves ocultas en cinco balas de cobre que repartió entre la gente de su confianza: los hijos del compadre Martínez, La Sombra y tres de sus generales. Apenas entregadas las balas nos enteramos de que Villa ha sido emboscado y muerto. Dato histórico que parece no importarle a nadie, pues el argumento va por un rumbo repetitivo: la traición de uno de los implicados desata una búsqueda del tesoro y con ello los ataques a los hijos de Martínez, nuevamente defendidos por el encapuchado.

En este capítulo final de la tetralogía dirigida por Baledón, los clichés del género se aglomeran de manera más divertida. Por un lado es un siniestro médico gringo quien ambiciona las riquezas del general revolucionario, hay una cabeza parlante que lo ayuda, un impostor vistiendo el uniforme de La Sombra, complot de villistas traidores y así, hasta un desenlace donde la justicia del enmascarado se imponga y cierre el filme cabalgando con Polilla a su lado, vestido de pequeña Sombra Vengadora, mientras una voz en off recita una oda que ajusta el discurso de Benito Juárez a los tiempos de una Revolución mexicana que nuevamente ha servido como telón de fondo poco justificado, citando que el “respeto al derecho ajeno sea eterno como la belleza y la paz de nuestros campos y la alegría innegable de nuestra gente”.

No serían éstas las últimas apariciones de La Sombra Vengadora en el contexto de la lucha revolucionaria. Seis años más tarde, en 1960, aparece como “invitado” de otro justiciero enmascarado, El Zorro Escarlata, en el díptico El correo del norte y La máscara de la muerte, dirigidos por Zacarías Gómez Urquiza, donde el estelar es el actor y cantante Luis Aguilar interpretando el doble papel de agente villista y de émulo del enmascarado californiano. En la primera de ellas el general Beltri –obvia personificación de Villa– tiene un plan para hacer una acometida por todo el norte del país y para ello necesita la ayuda de su colega sureño, el general Zárate –otra obviedad: Zapata– por lo que le envía el plan de batalla cortado en pedazos para evitar que caiga en manos enemigas, haciéndose ayudar de la Sombra Vengadora, quien a su vez se aliará con El Zorro Escarlata.

Nuevamente se hace uso del recurso dramático de desenmascarar a La Sombra y descubrir que es alguien conocido, esta vez del enemigo federal Carralde quien, sorprendido, sólo atina a decir “…no es posible”, mientras el público ve la espalda de Fernando Osés, atleta español dedicado primero a la lucha libre y después al cine como actor y guionista, encargado siempre de darle cuerpo a este justiciero. La segunda parte del díptico de Gómez Urquiza es más psicotrónica, pues en medio de la lucha revolucionaria y un puñado de villanos que usurpan la identidad de Beltri valiéndose de máscaras de látex, se crea la Hermandad del Escorpión, villanos de toga y capucha de verdugo a quienes el dúo de justicieros tendrán que derrotar.

Pero si la Revolución mexicana no sale bien librada en filmes de aventuras como los anteriores y otros aún más disparatados como La cabeza de Pancho Villa (Chano Urueta, 1956) –donde un jinete encuentra un libro de magia negra junto a la cabeza del general norteño, fraguando con ambos fetiches descabellados planes para hacerse de poderes diabólicos–, será en el cine macabro donde correría con mejor suerte, como es en el caso de la celebrada El escapulario (1966), de Servando González, película de tintes terroríficos conformada por dos líneas argumentales contadas en flashback, más un prólogo y epílogo en tiempo presente que cierran el misterioso círculo que envuelve al colgante que da nombre al filme. Espléndidamente fotografiada por Gabriel Figueroa, cuenta la historia de una moribunda que al confesarse relata al sacerdote la suerte de dos de sus hijos y cómo es que la muerte y la vida está destinada en ellos por la presencia de un escapulario del Sagrado Corazón.

Esta cinta juega de buena manera con algunos tópicos del cine de terror, en específico con el del ánima en pena que vuelve del más allá para cumplir algún cometido, en este caso salvar la vida de sus hijos. La atmósfera es lóbrega y muy lograda, y si bien no crea en el espectador una sensación de miedo en toda plenitud, sí consigue cierto ánimo de estupefacción por medio de una trama bien construida, donde la relación de los personajes queda adecuadamente establecida, teniendo como eje narrativo la presencia del objeto religioso.

Cuando el sacerdote ha escuchado la historia y el pasado de las narraciones de la anciana entra en juego directo con el presente del misterio que ha vivido –el mismo escapulario, que la anciana le regaló, lo ha salvado de ser asesinado–, descubre que lo que vivió es una historia macabra, pues la mujer que había auxiliado en su lecho de muerte en realidad había fallecido siete años antes. Un velador, o “sereno”, como se les conocía antaño, le descubre eso al religioso al preguntarle: “A ver padrecito, ¿qué día es hoy?” Y él responde: “20 de noviembre”, “Sí, pero de qué año”, le replica, a lo que el cura afirma: “20 de noviembre de 1910.”

Pero si de ánimas con aliento artístico hablamos debemos citar, por fuerza, Pedro Páramo, intento del cineasta Carlos Velo por crear un cine campirano y preciosista, pero de acentuados tonos terroríficos, apoyándose en la literatura de Juan Rulfo y nuevamente en la exquisita fotografía de Gabriel Figueroa. La historia es conocida. Juan Preciado le promete a su madre, en el lecho de muerte, que irá a Comala a buscar a su padre, Pedro Páramo, para reclamarle las riquezas que le pertenecen. La llegada al pueblo es su entrada a un mundo fantasmal donde los espíritus de las personas cercanas a su padre se levantan para charlar con él y dar testimonio de la historia del ascenso y caída del todopoderoso terrateniente que dejó hijos regados por la región, como el arriero Abundio, quien guía a Juan hasta los linderos de Comala.

La fotografía preciosista establece una atmósfera que desde el inicio marca el tono de la cinta: gruesas capas de neblina dan paso a la figura del arriero, quien ofrece lánguidamente un guaje vacío de agua, escasez que se convertirá en el símbolo no sólo de la aridez del pueblo, sino también de lo estéril que fue la vida de Pedro Páramo y de lo infructuoso que es el recorrido de Juan por aquel pueblo en ruinas. La sed presente en todo momento y la absurda imposibilidad de obtener cualquier líquido, es el leitmotiv que nos aclara que en ese pueblo no hay vida y que, todo lo que presenciamos, no es más que una historia de fantasmas.

Así desfilarán ante el desesperado fuereño las ánimas en pena de la posadera Eduviges, con el cuello quemado por la cuerda con la que se ahorcó; le hermosa Ana Rentería, que también fue testigo de un hecho sobrenatural al recibir la visita del fantasma de Miguel Páramo, hijo natural del amo y señor de Comala, muerto al caer del caballo. La puesta en escena de Pedro Páramo contada a través de dos historias en distintos tiempos hace que el efecto “fantasmagórico” sea más poderoso, pues las historias de Juan Preciado –en tiempo presente– y la Pedro –en pasado, por medio de flashbacks– son entrelazados por las narraciones de los personajes citados, pero con dos recursos distintos y a la vez complementarios: voces en off en tiempo pretérito para la historia de Juan y de cuerpo y tiempo presente en la vida de Pedro.

Las connotaciones revolucionarias se hacen presentes, cómo no, de manera meramente anecdótica –aunque se apreciaba así desde el original rulfiano–, cuando Fulgor Sedano, administrador de don Pedro, muere al enfrentarse a un grupo de alzados inconformes con la tiranía del hacendado. Así, pues, son esta película y El escapulario las dos muestras más sólidas que del tema revolucionario se han realizado en los terrenos del cine fantástico mexicano y ambas, repetimos, vinculadas directamente con el mundo del más allá.

No comments:

Post a Comment